décembre 2025

COLLOQUE CFE 2025En France, la politique de l’eau est la seule politique publique à être majoritairement décentralisée. Portée au niveau hydrographique depuis 1964, les comités de bassin en assurent la planification, les agences de l’eau la financent par le biais de redevances perçues auprès des usagers du bassin. Et les collectivités territoriales se sont vu confier des compétences pour assurer les services d’eau et d’assainissement, et prévenir les inondations, se regroupant parfois à des échelles pertinentes pour assurer une maitrise d’ouvrage opérationnelle globale. Mais les nouveaux enjeux à intégrer d’adaptation au changement climatique et de maitrise des finances publiques révèlent une réalité bien plus centralisée qu’il n’y parait, ce qui peut être perçu comme limitant l’action publique locale et l’investissement des collectivités pour affirmer une transition écologique pérenne et efficace. Le chantier de décentralisation est au menu politique depuis des années : et si nous décidions de faire confiance aux territoires ? Si le triptyque « compétence d’un acteur, responsabilité à une échelle adaptée, financement associé » portait ses fruits ? Quel nouveau chapitre de décentralisation doit-on écrire pour que l’eau de nos rivières, lacs et aquifères soit de nouveau abondante, de bonne qualité, une alliée de notre quotidien et non plus une menace ?

juillet 2025

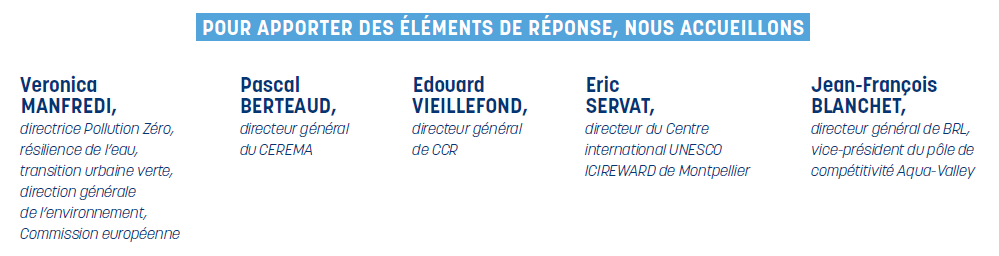

Assemblée générale 2025 | Conférence-débatMalgré une réglementation établie de longue date pour développer nos activités dans le respect de l’eau qui les alimente, force est de constater que la gestion de cette ressource vitale doit être revue face aux défis climatiques.

Quelles nouvelles mesures la stratégie européenne de résilience hydrique propose-t-elle ?

Quelles sont les pistes étudiées en France pour tracer le chemin d’une résilience complète et pérenne ?

janvier 2025

Meilleurs vœux pour cette année 2025 !Belle et heureuse année 2025

novembre 2024

COLLOQUE CFE 2024Aujourd’hui, la politique de l’eau représente plus de 23 milliards d’euros de dépenses annuelles, dont 2 milliards versés par les agences de l’eau sur un financement historique basé uniquement sur l’accès à l’eau potable et la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles. Les enjeux ont depuis évolué vers la préservation de la ressource et des milieux aquatiques et l’adaptation au changement climatique. Les ressources financières actuelles ne permettent pas de couvrir l’ensemble des besoins liés au petit comme au grand cycle de l’eau.

Le modèle économique doit être revu. La facture d’eau ne peut plus continuer à financer tous les enjeux environnementaux liés à cet élément vital. Tout en sauvegardant les moyens alloués aux services publics d’eau et d’assainissement, il est temps d’imaginer de nouveaux mécanismes de financement pour garantir un cycle fonctionnel de l’eau sur nos territoires, fortement impactés par les changements globaux.

novembre 2024

Grande étude nationale sur le financement de l’eau en France: résultats et perspectivesLe Cercle Français de l’Eau présente le mercredi 20 novembre 2024 les résultats inédits de l’étude « Panorama du financement global de la politique de l’eau en France métropolitaine », menée avec l’appui du ministère de la Transition écologique et en partenariat avec AMORCE, l’ANEB et Intercommunalités de France.

juin 2024

Assemblée générale 2024 | Conférence-débatInondations, sécheresses, tempêtes, grêle, ... : d’importantes catastrophes naturelles ont touché la France ces dernières années. Leurs conséquences, parfois dévastatrices, souvent traumatisantes, nous rappellent l’exposition de notre territoire et la vulnérabilité de notre société aux risques naturels.

Le coût des dommages liés à ces phénomènes, de plus en plus fréquents, ne cesse de croitre. De récents rapports indiquent même qu'il pourrait augmenter de l’ordre de 50 % à horizon 2050.

Afin de garantir une indemnisation pérenne de ces catastrophes aux citoyens touchés, aux agriculteurs mais également aux collectivités et entreprises, le modèle assurantiel doit évoluer pour s'adapter lui aussi aux effets annoncés du changement climatique.